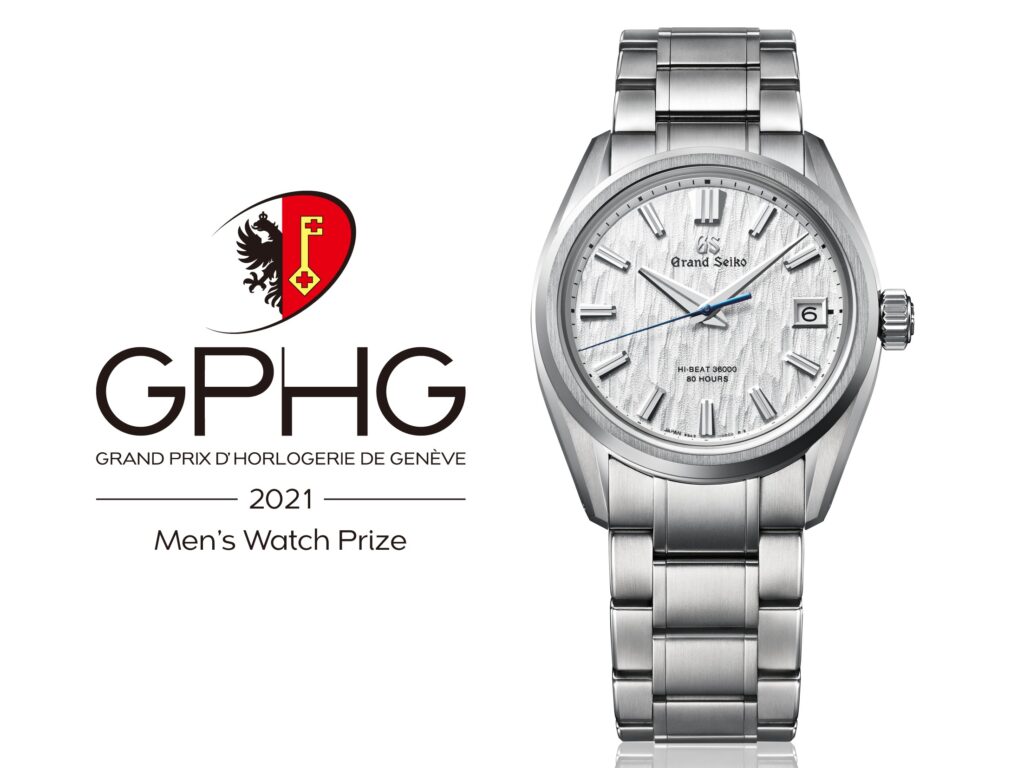

日本が世界に誇る腕時計ブランド、グランドセイコー。グランドセイコーは、時計業界のアカデミー賞と呼ばれるジュネーブウォッチグランプリにおいて、2021年にはメンズウォッチ賞を授賞、2022年にはクロノメトリー賞を受賞している。グランドセイコーが作る腕時計は、日本のモノづくりの粋を集めた1つの到達点と言えるだろう。

一方、セイコーは、『日本の伝統工芸』を通じて、日本のモノづくりと美意識を表現した腕時計を提供している。それが、セイコープレザージュ クラフツマンシップシリーズである。この記事では、筆者が愛してやまないクラフツマンシップシリーズの魅力を紹介したい。

日本の伝統工芸に光を当て、機械式腕時計で日本の美を発信する「プレザージュ クラフツマンシップシリーズ」

クラフツマンシップシリーズの特徴は、そのダイヤルにある。本作は日本のモノづくりを牽引してきた先人に敬意を示し、地域社会と共に発展してきた伝統産業、「琺瑯」、「漆」、「有田焼」、「七宝」それぞれの技法を用いてダイヤルを制作した特別なモデルだ。

2013年の限定モデルとして誕生した本シリーズは、日本の「モノづくり」精神を核に据え、琺瑯、漆、有田焼、七宝焼といった日本の匠の技を時計の文字盤に昇華させてきた。その意義は、国内市場と海外市場で異なる側面を持つ。日本人にとっては、自国の豊かな芸術的遺産と職人技への誇りを再認識させ、実用性と美が調和した一生ものとしての価値を提供する。一方、海外の消費者にとっては、日本独自の芸術性と物語性を持つ製品として、欧州の時計ブランドの明確な代替品としての価値を確立している。この二重の魅力は、本シリーズが単なる時間を測る道具ではなく、文化的なアーティファクトとして認識されていることを示している。

クラフツマンシップシリーズの歴史は、2013年にセイコーの腕時計が100周年を記念して発売した琺瑯ダイヤルを備えた限定モデルに遡る。セイコーが国産初の腕時計ローレルを発売したのは1913年だが、初代ローレルのダイヤルにも琺瑯が使用されている。このモデルは、時の経過によって色褪せない琺瑯の永続的な美しさを機械式時計に融合させるというコンセプトが、市場から高い評価を獲得した。この成功は、セイコーが日本の伝統工芸をプレザージュラインの核とする戦略的な転換を決定するきっかけとなった。

琺瑯の歴史

琺瑯とは、鉄やアルミニウムといった金属の素地に、ガラス質の釉薬を高温で焼き付けて融着させた複合素材である。この技術は、金属が持つ堅牢性や熱伝導性の高さと、ガラスが持つ光沢、耐食性、非吸着性といった優れた特性を組み合わせることを可能にした。一方で、ガラス質のため衝撃や落下には弱く、また釉薬が完全にかかりきらない端部では水分や塩分によって錆が発生する可能性があるという欠点も併せ持つ。しかし、その利点が欠点を上回ることから、人類の歴史の中で多様な役割を果たしてきた。

琺瑯の歴史は極めて古く、その起源は紀元前1300年頃の古代エジプトにまで遡るとされている。その最古の例とされるのが、ツタンカーメン王の黄金のマスクである 。この時代の琺瑯は、現在主流となっている鉄を素地とするものではなく、金や銀といった貴金属を土台としており、装飾品としての価値が極めて高かった 。この技術はその後、シルクロードを経由して世界各地に伝播し、日本へもこの流れの中で、古くからその技術がもたらされることとなる。

長い歴史の中で、琺瑯の価値観が根本的に転換したのは、後に明治時代に鉄の錆止めという極めて実用的な目的で応用された時点であった。外来の芸術・装飾技術であった琺瑯が、日本の実用的なモノづくり精神と結びついた結果、全く異なる道を歩み始めることになった。これは、単なる技術の導入ではなく、日本の社会構造(工業化の進展)と文化的特性(実用主義)が、外来技術の役割を再定義した重要な事例である。この視点が、後の「普及品」としての歴史を読み解く鍵となる。

日本で実用品としての琺瑯の歴史が本格的に始まったのは明治時代である。特にその嚆矢となったのが、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の時代、1866年に桑名の大鍋屋・広瀬与左衛門が、鉄鍋の錆止めとして、焼き物に使われるガラス質の釉薬を内側に塗布したことである。この独創的な発想は、それまで装飾技術であった琺瑯を、一気に生活に不可欠な工業材料へと変貌させた。この技術転換は、日本のモノづくりが単に海外技術を模倣するのではなく、国内の生活様式や課題に合わせて最適化する傾向を示唆している。

明治中期から昭和中期にかけて、琺瑯看板は商品宣伝手法の主流として一時代を築いた。オロナミンC、ボンカレー、金鳥など、多くの国民的ブランドが琺瑯看板を広告に採用し、その鮮やかな色彩と耐久性で街角を彩った。これらの看板は、単なる広告ではなく、戦後日本の経済成長と大衆消費文化を視覚的に象徴するメディアであった。その耐久性は企業のブランドイメージを長く保持する物理的基盤となり、街の風景そのものに溶け込んで、当時を知る世代にとって懐かしさの象徴となった。

1970年代をピークに、琺瑯産業は衰退期を迎えることとなる。安価で軽量なプラスチックや錆びないステンレスなどの新素材が台頭し、市場での競争力を失い、多くのメーカーが廃業に追い込まれた。琺瑯看板も、商品サイクルの加速化やテレビ・新聞といった新しいメディアの普及により、その役割を終え、徐々に姿を消していった。

新素材の普及で一度は姿を消した琺瑯だが、2000年代以降、その価値が見直され、再評価の動きが活発になった。これは、物質的な豊かさから精神的な豊かさや環境意識へと消費者の価値観がシフトした現代社会の潮流を反映している。

ノスタルジーの象徴: 琺瑯看板は、昭和レトロブームの象徴として、コレクターの間で高値で取引されるようになった。これは単なる過去への憧れではなく、高度経済成長期の活気や、手作り感のある温かい暮らしへの追憶と結びついている。

機能性の再評価: 耐久性、非吸着性、衛生性といった琺瑯本来の特性が、改めて消費者に注目された。汚れやにおいが付きにくく、手入れが簡単であるという点が、忙しい現代のライフスタイルに合致したのである。

サステナブルな素材としての認識: 傷や汚れがつきにくく、長く使い続けられる琺瑯は、使い捨て文化へのアンチテーゼとして、環境意識の高い層から「サステナブルなモノ」として支持されている。これは、過去の遺物ではなく、未来志向の素材として新たな意味を獲得していることを示している。

琺瑯の歴史は、外来技術を日本の風土とニーズに合わせて柔軟に転用し、装飾的価値と機能的価値を融合させてきた、日本の「モノづくり」精神そのものを体現している。

琺瑯は時代ごとに「高級品」「普及品」「サステナブルな素材」と姿を変えながら、常に私たちの生活に寄り添い、その価値を再発見されてきた。過去から現在、そして未来へと続く琺瑯の歴史は、日本のモノづくりが持つ「技術の継承と革新のサイクル」、そして「変化の時代を生き抜く力」を雄弁に物語っているのである。

漆の歴史

「Japan」という言葉が、日本の国名であると同時に「漆器」を意味するようになった歴史的背景は、日本の漆文化の深い歴史と国際的な評価に根ざしている。漆器がヨーロッパに紹介された際、その独特な光沢と精緻な技術が称賛され、日本を象徴する工芸品として広く認識された。この歴史的経緯は、単に漆器が日本の重要な輸出品であったことを示すだけでなく、日本の文化的アイデンティティが、この特有のモノ作りによって世界に形成されたことを物語っている。

縄文時代の人々は、単に漆を塗料として用いるだけでなく、その加工技術においても非常に高度な知識と技能を持っていた。青森県の三内丸山遺跡からは約5500年前の赤い木皿が発見されており、すでに7000年前頃には赤色と黒色の組み合わせや、象嵌技法が用いられていたことが確認されている。

飛鳥時代に仏教が伝来すると、漆器の歴史は新たな局面を迎える。この時期、漆は仏像や仏具の制作に不可欠な素材となり、その技術的価値と宗教的権威を確立した。興福寺の阿修羅像や東大寺の八部衆立像は、麻布を漆で重ねて像を制作する「脱活乾漆」の代表例だ。

遣唐使の廃止後、日本独自の文化が花開いた平安時代には、漆器もまた、その美意識を反映して独自の進化を遂げた。この時代に確立されたのが、漆で文様を描き、金粉や銀粉を蒔き付けて定着させる「蒔絵」技法である。蒔絵は、日本の繊細で優美な感性を表現するのに最適な手段だった。

貴族たちは、硯箱や手箱といった調度品に蒔絵や螺鈿を施し、美を追求した生活様式を形成した。東京国立博物館が所蔵する国宝「片輪車螺鈿蒔絵手箱」は、蒔絵と螺鈿を併用したこの時代の典型的な作例である。また、岩手県の中尊寺金色堂や京都の平等院鳳凰堂では、建物内部に漆と蒔絵が用いられ、仏教的世界観、特に極楽浄土を表現する荘厳な空間が創出された。

室町時代中期に茶道が流行すると、漆器の役割はさらに深まった。当時、高価な中国製の茶器が珍重されていたが、それらが破損した際に生まれたのが、漆で器を修復する「金継ぎ」の技法である。この技法は、縄文時代から続く漆の接着技術が、室町時代の美的・精神的要請によって「芸術」へと昇華した重要な文化的変遷を象徴している。

金継ぎは、単に器の機能を回復させるだけでなく、割れや欠けを金粉で装飾し、その傷跡を隠すのではなく、むしろ新たな美として強調する哲学を内包している。この思想は、不完全さや欠損を肯定的に捉える日本の美意識「侘び・寂び」に通じるものであり、「壊れた歴史を隠すのではなく、あえて見せることで、時間と記憶を包み込む美しさ」を表現している。この時代、漆器は単なるモノや権威の象徴から、特定の思想や美意識を表現する「文化の媒体」へとその役割を変化させていったのである。

漆器は、単なる美術品や道具としてだけでなく、その両方を高い次元で両立させた「用の美」を体現している。漆の樹液が持つ物理的特性、すなわち堅牢性、防水性、抗菌性は、漆器が日用品として長く愛用されてきた根拠である。漆はただ乾くのではなく、湿度と酵素による化学反応で硬化し、長期的に優れた性能を持つ強固な膜を形成する。この丈夫な塗膜が、漆器に実用性を与えている。同時に、漆の独特な艶やかさや、蒔絵・螺鈿といった繊細な装飾は、生活を彩る美しさをもたらしている。漆器は、この機能と美を対立させず、調和させるという日本人の価値観を深く反映しており、使うほどに愛着が増す存在となっている。

日本の美意識の根底にある「侘び・寂び」は、質素さや閑寂さ、時間の経過による美しさを重んじる概念である。この精神は、漆器の修復技法である「金継ぎ」に最も強く体現されている。金継ぎは、室町時代の茶道文化で高価な器を修復するために生まれたとされているが、単なる修理にとどまらず、割れや欠けを金粉で装飾し、その傷跡を隠すのではなく、むしろ新たな美として強調している。

金継ぎは、器の不完全さを隠さず、積極的に受け入れている。この哲学は、「桜が満開のときよりも、散っていく姿にこそ侘び寂びがある」という言葉にも見られるように、完璧さや新しさを良しとする一般的な価値観とは一線を画している。それは、器が辿ってきた「壊れた」という歴史と、それを「直して使い続ける」という人間の意志を肯定する哲学である。金継ぎによって生まれた独特の模様は、二つとして同じものがなく、その器に新たな物語と価値を与える。この精神は、現代社会におけるサステナビリティの概念にも通じ、モノを大切にし、その歴史を慈しむという日本文化の深層を象徴していると言える。

漆器は、縄文時代から現代に至るまで、その社会的役割をダイナミックに変えながら、常に日本人の生活と美意識の中心に存在してきた。それは単なる「高級品」や「普及品」という二元論的な枠を超え、「用」と「美」、「自然」と「人間」、「時間」と「記憶」を調和させる、日本独自の哲学を体現するものである。特に、金継ぎの精神は、大量生産・大量消費の現代社会において、モノを大切にし、その歴史を慈しむという、普遍的な価値観を私たちに再認識させてくれる存在である。漆器は、過去の遺産ではなく、日本の精神的アイデンティティとして、未来へと継承されるべき知恵と技術なのである。

有田焼の歴史

有田焼は、佐賀県有田町を中心とする地域で生産される磁器の総称であり、日本で最も長い歴史を持つ磁器として知られている。その起源は、今からおよそ四百年前の江戸時代初期に遡ります。豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に鍋島直茂が連れ帰った朝鮮人陶工、李参平らが、1616年に有田町の泉山で磁器の原料となる陶石を発見したことが、有田焼の歴史の始まりとされており、これにより、日本で初めて磁器の焼成が成功したのである。

当時、世界の磁器市場は中国の景徳鎮磁器が独占しており、日本でも盛んに輸入されていた。しかし、中国で明から清への王朝交代に伴う内乱が激化し、景徳鎮磁器の生産と輸出が一時的に激減した。この出来事が、有田焼の歴史において単なる偶然の幸運ではなく、生産体制と技術を飛躍的に成熟させるための決定的な外的要因となった。

この中国磁器の供給停止は、有田に需要の集中という連鎖反応をもたらした。代替品を求める国内外の需要が、急速に有田に集中したのである。この需要の高まりに応じるため、有田の陶工たちは中国の技術を積極的に導入し、飛躍的な技術革新を遂げた。特に重要であったのは、本焼き後の磁器の釉薬の上に赤、黄、緑などの絵具で彩色し、再度焼成する「色絵(赤絵)」の技術の導入であった。これにより、単なる模倣から独自の様式を確立する上で不可欠なステップが踏み出されたのだ。

有田で焼かれた磁器は、最寄りの伊万里港から積み出されたことから、国内の江戸や京阪では「伊万里焼」と呼ばれ、海外では「IMARI」の名で知られるようになった。この「IMARI」は、17世紀中頃から18世紀初頭にかけて、ヨーロッパの王侯貴族を魅了し、瞬く間に世界的ブランドとしての地位を確立した。当時のヨーロッパでは磁器を製造する技術がなかったため、はるばる東洋から運ばれる「IMARI」は、宝石のように美しく、富と権力の象徴として、宮殿の「磁器の間」を飾るほどの贅沢品であった。

伊万里焼がヨーロッパで絶賛されたことは、単なる東洋趣味を超え、日本の独自の美的感覚が国際的に認知された画期的な出来事であった。その理由は、豪華な装飾性だけではなく、日本独自の美意識にある。一般的な白磁がやや青みを帯びるのに対し、独自の技術である「濁手」は、佐賀の方言で米の研ぎ汁を意味する「にごし」が語源の通り、米の研ぎ汁のような温かみのある柔らかい乳白色をしている。この独創的な素地は、豪華さよりも素材の美しさを引き立てるという日本独自の感性から生まれた。さらに、びっしりと絵付けされた古伊万里とは対照的に、柿右衛門様式は余白を活かした構図が特徴であり、これは禅宗の影響も色濃い日本の美意識「余白の美」を体現したものであり、ヨーロッパの美術にも大きな影響を与えたと考えられている。

有田焼は「ハレ」と「ケ」を彩る器として、その多面的な役割を担ってきた。将軍への献上品やヨーロッパ王侯貴族の美術品(ハレ)から、庶民の日常を豊かにする器(ケ)に至るまで、有田焼はその価値と役割を時代に応じて変化させ、日本のあらゆる階層の生活に深く根ざしている。丈夫で清潔感のある磁器は、庶民の暮らしに潤いと豊かさをもたらし、日本の食文化の発展に不可欠な存在となった。

さらに、有田焼が持つ文化的価値は、単なる歴史的遺産を超え、現代人の生活や美意識を形成する役割を担っている。有田焼の器を手に取る際、その重みや質感、そして落としたら割れるかもしれないという物理的な感覚は、「食」という行為を大切に扱う意識を育むことにつながっている。これは、単なる食器の機能を超えた、文化的・教育的な側面である。また、自然の草花をあるがままに描く絵付けや、余白を活かした構図は、有田焼が単なる製品ではなく、日本の自然観や独自の美意識を次世代に伝える媒体であることを示唆している。

有田焼は単一の歴史や価値を持つものではない。その歴史は、技術革新、国際貿易、政治的意図、そして日常生活といった複数の文脈が交錯する複合的な物語である。そして、その磁器の一つひとつには、時代の潮流に翻弄されながらも、伝統を守り、革新を続ける人々の営みと、日本の美意識が脈々と息づいているのだ。

七宝の歴史

七宝焼とは、金属素地の上にガラス質の釉薬を焼き付けて、美しい色彩や模様を表現する伝統的な工芸技法である。七宝という名の由来は、その美しさにある。仏教の経典『無量寿経』に登場する七種の貴重な宝物、「金、銀、瑠璃、玻璃、硨磲、珊瑚、瑪瑙」に匹敵するほど美しいことから名付けられたと伝えられている。この語源からも、七宝が古くから極めて価値の高いものとして認識されてきたことがうかがえる。

日本に七宝の技術が初めて伝わったのは、飛鳥時代から奈良時代(6-7世紀)のこととされる 。中国や朝鮮半島を経由して渡来人によってもたらされたこの技術は、当初、仏教美術の装飾技法として用いられた。しかし、その後七宝の技術は国内で広く継承されることなく、停滞の時期を迎える 。この技術の断絶は、古代七宝が極めて高度かつ秘匿性の高い技術であり、一般に普及する基盤がなかったこと、そしてその製作が非常に困難なものであったことを示している。七宝は、貴族の装飾品や調度品として発展した時期を経て、日本の工芸史において長きにわたる「空白の時代」を迎えることになる。

七宝が日本工芸史の表舞台に本格的に再登場するのは、幕末の天保年間(1830-1844)である。尾張国服部村(現在の愛知県名古屋市中川区)に生まれた梶常吉は、書物で七宝に魅了され、その製法を独学で研究した。転機となったのは、名古屋の骨董品店で手に入れたオランダ渡りの七宝の皿であった。常吉はその皿を割り、構造を研究することで独自の製法を確立し、五寸ほどの七宝の鉢を完成させた。

この功績から、梶常吉は「近代七宝の祖」と称されることになる。彼の再興劇が単なる技術の再発見にとどまらないのは、その後の行動にある。彼はそれまでの家系による閉鎖的な一子相伝の伝統とは一線を画し、技術を多くの人々に伝授し、広めていった。この開かれた伝承が、後の明治期に七宝が爆発的に発展し、多くの職人を輩出する原動力となった。特定の血縁や権力に縛られない技術の共有は、後の七宝町や名古屋七宝会社といった、産業規模での七宝製作を可能にした。梶常吉の行動は、七宝を秘伝の技から国民的な工芸品へと変貌させる、社会的なターニングポイントであった。

明治時代に入ると、七宝は国家の経済戦略において重要な役割を担うこととなる。当時の日本の貨幣は海外での価値が低く、政府は外貨を獲得するため、七宝をはじめとする美術工芸品の輸出を積極的に奨励した。この政策を背景に、19世紀半ばから世界各地で開催された万国博覧会は、日本の七宝を世界に知らしめる絶好の舞台となった。

この時期、七宝は単なる建築装飾や刀装具といった実用品の装飾から、花瓶や額絵といった純粋な美術品へとその性格を変えていった。政府主導の輸出戦略という明確な目的が、七宝職人たちに最高の品質を追求させる強い動機を与えた。その結果、各工房は技術を競い合い、現代では再現不可能とまで評される超絶技巧が次々と生まれたのである。これは、国家の経済政策が、結果的に文化的な黄金時代を築き上げた典型的な事例である。

明治七宝の黄金期を語る上で、並河靖之と濤川惣助の二人の巨匠の存在は欠かせない。彼らはともに「二人のナミカワ」と称され、世界的な評価を獲得したが、それぞれが異なる技法と美学を極めた。濤川の傑作「七宝富嶽図額」が、1893年のシカゴ万博で「絵画」として美術館に展示されたという事実は、七宝が装飾工芸品の枠を超え、純粋なファインアートとして国際的に認められたことを雄弁に物語る。有線七宝の並河と無線七宝の濤川という二人の巨匠の存在は、明治七宝が、精緻な線描と柔らかな画趣という、全く異なる二つの美学を同時に追求し、極めたことを証明している。彼らの切磋琢磨が、七宝の表現可能性を最大限に引き出したのである。

明治の黄金期を経て、社会情勢の変化により、七宝の技術は急速に失われていった。現代においては、日本の伝統工芸品全体が直面する課題、すなわち後継者不足、市場の縮小、原材料や道具の確保の困難さといった問題が、七宝の世界にも影を落としている。生活様式の変化に伴い、大型の花瓶や額絵といった伝統的な作品の需要は減少傾向にある。

七宝が時代を超えて輝き続けているのは、単に技術的な美しさだけではない。職人の気の遠くなるような手仕事が体現する「調和」や「繊細さ」といった美意識を通じて、常に日本人の精神性と深く結びついてきたからである。七宝は、単なる工芸技術ではなく、日本人のものづくりに対する情熱、繊細な美意識、そして伝統を守りながら革新を続ける不屈の精神を象徴している。後継者不足という課題に直面しつつも、現代の作家たちは新たな表現方法を模索し、伝統の輝きを未来に伝えようと奮闘している。彼らの努力こそが、七宝という工芸がこれからも時代を超えて輝き続けるための鍵である。

時計を通じて日本の伝統技能を継承、進化させる

プレザージュ クラフツマンシップシリーズは、日本のモノづくり精神を体現している。この精神は、創業者の服部金太郎が掲げた「人々と社会に信頼と感動をもたらす」という理念に根ざしており、絶え間ない修練と革新への挑戦を通じて磨き上げられる。このシリーズは、単に美しい文字盤を外部の工房に発注するのではなく、セイコーのデザイナーと日本の各分野の名匠との間に良好な相乗効果を生み出すことで成り立っている。デザイナーは職人たちが挑戦してみたいと思うようなデザインを提案し、職人たちもそれに応える形で新たなアイデアを提供することで、伝統技法が現代の時計製造にふさわしい形で進化していく。

この協働的なプロセスは、単一の完成品を生み出すだけでなく、世代を超えて受け継がれる技術を常にその先へと発展させるという、日本文化に深く根ざした価値観を反映している。これは、セイコーが時計を単なる精密機器としてではなく、職人の精神や文化的な物語を内包する芸術作品として位置づけたことを意味している。消費者にとって、このシリーズの時計を所有することは、単に時間を知るだけでなく、日本の豊かな芸術的伝統と、それを支える職人の技を身に着けるという、より深い体験となる。

琺瑯: 温かみのある質感と色褪せない美しさ

琺瑯の文字盤は、その温もりのある質感と、長い時間を経ても色褪せることのない光沢で高く評価されている。この文字盤は、琺瑯職人である横澤満氏の監修のもと、職人の手作業で丁寧に焼き上げられる。時計の小さな文字盤にムラなく釉薬を塗布し、焼き上げる作業は、気温や湿度の影響を強く受けるため、職人による釉薬の成分調整や仕上がりの見極めが極めて重要となる。この手作業のプロセスにより、一つとして全く同じものがない、微妙なニュアンスを持った文字盤が完成する。このわずかな個体差が、それぞれの時計を「一点もの」として特別な価値を与え、消費者に「自分だけの特別な時間」を体験させる。

漆: 奥行きのある艶やかな色味

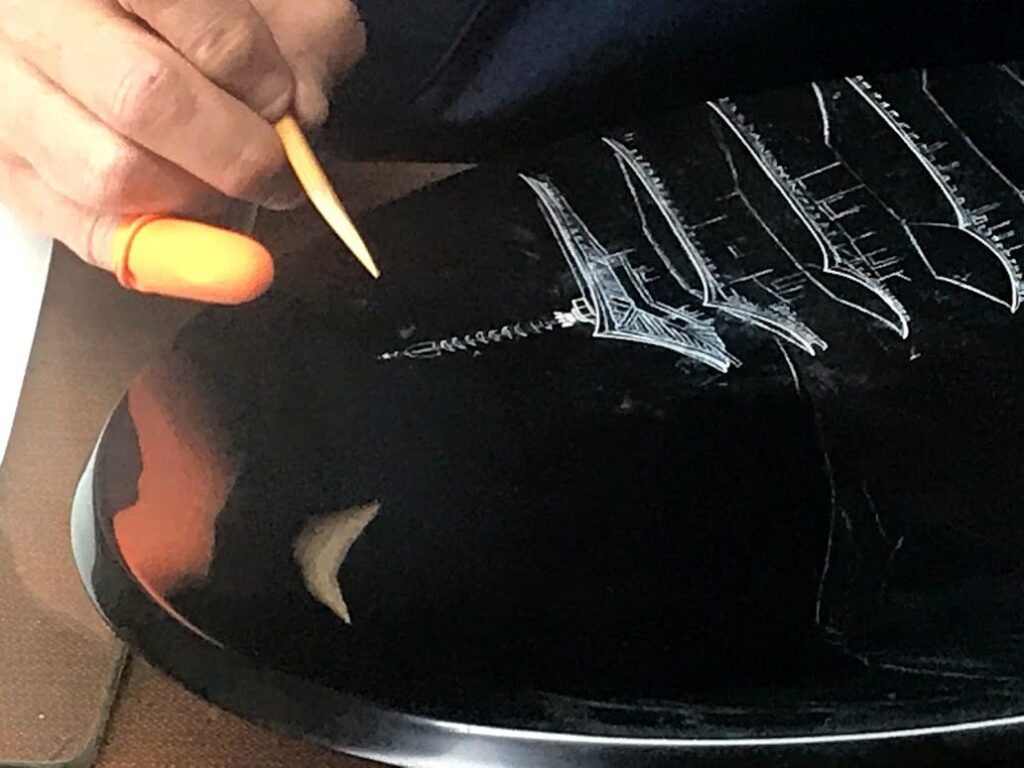

漆ダイヤルは、漆特有の深みのある艶やかな色味と濡れたような光沢で知られている。この文字盤の製作は、石川県金沢市在住の漆芸家、田村一舟氏の監修によって行われる。田村氏は、金沢に伝わる伝統工芸「加賀蒔絵」を習得した後に、世界に類を見ない独自の細密技法を生み出し、国際的に高い評価を受けている。文字盤は、何十回も塗りと研ぎの作業を繰り返すという時間と手間をかけた工程を経て完成する。この多層的な工程は、漆本来の豊かな視覚的奥行きを生み出し、光の当たり方によって繊細に表情を変える。また、金色の秒針やインデックスが、漆の深みのある黒と高コントラストなアクセントを加え、その美しさを一層際立たせている。

有田焼: 繊細さと強度の融合

有田焼ダイヤルは、純白の美しさと独特の質感を特徴とする。このモデルは、創業190年の老舗「しん窯」に所属する陶工、橋口博之氏の監修のもと、400年以上の歴史を持つ有田焼の伝統に新たな挑戦を加えた作品である。時計の文字盤として使用可能な、薄く、かつ高い強度を持つ磁器を実現するため、約4年間の研究開発期間を要した。従来の4倍以上の強度を持つ高強度の磁器素材を使用し、1300℃の高温で焼成することで、薄く華奢なイメージとは異なる、硬く丈夫な文字盤が完成している。特に注目すべきは、1mmにも満たない厚さの中で、滑らかな曲面と高低差を表現する立体造形技術である。この繊細な凹凸は、光の角度によって焼き物特有の丸みを帯びた光の線を生み出し、所有者に独自の美的体験を提供する。

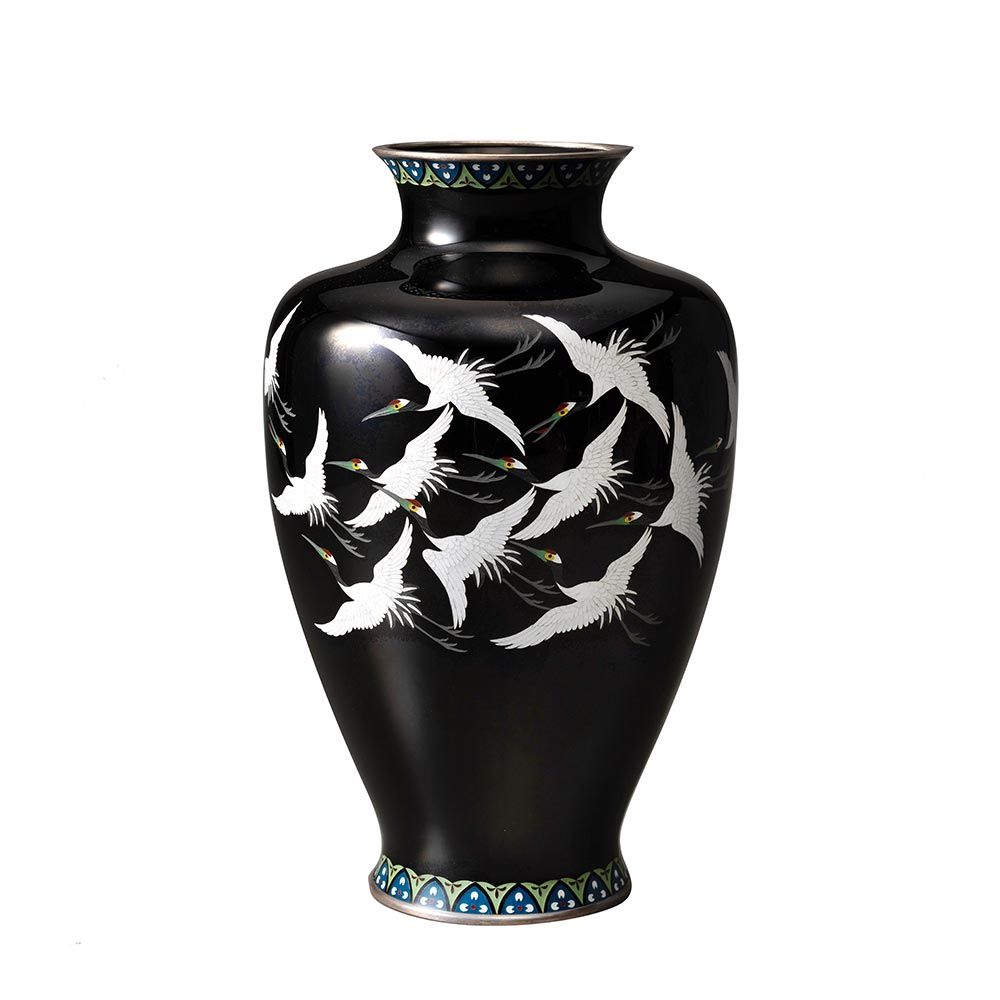

七宝焼: 紺碧の海を思わせる透明感

七宝焼ダイヤルは、「七つの宝」にたとえられる、その神聖で美しい色合いが特徴である。このダイヤルは、190年以上の歴史を持つ尾張七宝の老舗工房と協働し、施釉師である戸谷航氏が手掛けている。七宝は、地金の上にガラス質の釉薬を盛り、800℃前後の高温で焼成するエナメル装飾の一種である。釉薬の配合や焼成の温度・時間をわずかでもずらすと色合いが変わるため、戸谷氏の高度な技術が不可欠である。この技術により生み出される透明感と奥行きのある濃い青色は、光の当たり方で表情を変え、見る者を惹きつける。

セイコーの確かな技術

時計の本質的な機能と利便性を追求

クラフツマンシップシリーズは、その美しい外観の下に、セイコーが長年培ってきたメカニカル技術を宿している。中核を成すのは、自動巻(手巻つき)機構を備えた自社製のムーブメントだ。

公表されている精度は、多くの場合「日差+25秒~-15秒」(気温5℃~35℃において腕に着けた場合)とされており、この数値は、スイス公認クロノメーター検定協会が定める日差-4秒~+6秒という厳格な高精度基準と比較すると控えめに見えるかもしれない。しかし、日常的な使用においては十分な実用性を備えており、クラフツマンシップシリーズの価値は、単なる秒単位の正確さだけでなく、その実用性を高めるための工夫にこそ見出される。

その最たるものが、近年のモデルに多く採用されている約72時間(3日間)のロングパワーリザーブである。これは、金曜日の夜に時計を外しても、月曜日の朝まで止まることなく動き続けることを保証するものであり、時計を複数本所有し、週末にローテーションするユーザーにとって、この機能は計り知れない利便性をもたらす。時計を頻繁に巻き直す手間が省けることは、所有体験を飛躍的に向上させる重要な要素となっている。

細部に宿る職人技も、クラフツマンシップシリーズの大きな魅力である。例えば、多くのモデルに採用されているドーム型ガラスは、クラシカルな雰囲気を醸し出す一方で、光の反射による視差を生じさせることがある。同シリーズでは、この視覚的な問題を解決するために、秒針や分針の先端をわずかに曲げる「曲げ針」を採用している。これにより、針とダイヤル、インデックスの距離が最小化され、時刻の読み取りやすさが向上している。この工夫は、単なる視認性の向上に留まらず、時計全体のデザインに繊細な柔らかさを加え、所有者に「いいものを持っている実感」を与える効果を持つ。

さらに、ケースの仕上げにおいても、鏡面とヘアライン(筋目)仕上げが巧みに使い分けられている。これにより、光の当たり方によって表情が変わり、価格帯を超えた質感と高級感を演出している。これらの要素は、単なる表面的な装飾ではなく、温かみのある質感や色褪せないという耐久性、そして視認性という時計の本質的な機能を高めるための、機能と美が融合したものだ。クラフツマンシップシリーズの「日本の美意識」は、見た目の美しさに加え、製品の耐久性や感性的な価値を高めるための本質的な要素として組み込まれている。この「機能美」の哲学こそが、ブランドの真の強みであり、ユーザーに深い満足感をもたらす要因となっている。

「静かなるラグジュアリー」という価値提案

クラフツマンシップシリーズの魅力

本シリーズのデザインは、日本的な美意識である「奥ゆかしさ」や「用の美」を体現している。一般的な時計が強調する鋭利なエッジや力強さとは対照的に、プレザージュの文字盤は柔らかく丸みを帯びた曲線で構成されており、光の当たり方によって繊細に表情を変える。この控えめながらも豊かな表現は、日本人が古来より大切にしてきた、華美でないところに美しさを見出す感性に深く響く。漆の持つ奥行きのある黒さや、琺瑯の温かみのある白など、伝統色が持つ特有の風合いが、日常の様々なシーンに自然に溶け込む親和性の高いデザインを生み出している。

所有者にとって、本シリーズの魅力は単なる美しさにとどまらない。それは、美しいデザインと高い実用性が両立している点にある。時計は、腕なじみの良いバンドやブレスレットを採用することで、快適な着用感を実現している。また、内面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスや高精度のキャリバー、10気圧の防水性能など、日常使いに十分な機能が備わっている。これらの機能は、時計を単なる装飾品ではなく、末永く付き合える信頼性の高いパートナーとして位置づけている。

このシリーズは、日本の文化において価値を形成する重要な要素である、製品の品質、職人の技術、そして長期的な信頼性を全て兼ね備えている。これは、単に価格が高いから価値があるという「ステータスシンボル」としての価値ではなく、その本質的な美しさ、そして創造の背景にある物語を評価する「静かなるラグジュアリー」という価値提案に基づいている。長時間のパワーリザーブやダイヤシールドによる表面加工といった実用的な機能は、時計を単なるファッションアイテムではなく、日常生活に寄り添う、信頼できる「一生もの」として位置づけており、この思想は日本の「モノづくり」の理念と深く結びついている。

価格=価値、という単純な構図からの脱却

日本の伝統工芸品は、厳選された天然素材、長期間にわたる修練で培われた熟練の技術、そして製造に費やされる膨大な労力と時間によって、極めて高い付加価値を持つ製品として生み出される。国際的な市場の基準で判断すれば、これらは本来、高価格で取引されるべきラグジュアリー製品の範疇に属する。しかし、多くの伝統工芸品は、海外の同種の高級製品と比べて価格競争力を持ち、時には驚くほど手頃な価格で流通しているのが実情である。この例に違わず、クラフツマンシップシリーズの時計は、グランドセイコーや欧州の高級ブランド時計に比べて驚くほど安価に購入することができる。

日本のモノ作りの根底には、「職人気質」と呼ばれる独特の精神性がある。これは、単に製品を作る行為を超え、自己の技術を極め、完璧を追求することそのものに価値を見出す文化的価値観である。古くから日本のモノ作りは、心身を清めて研ぎ澄まされた感性と精神のすべてを注ぎ込む高尚な営みとされてきた。この精神は製品の品質を極限まで高める一方で、時に経済的な合理性よりも優先される行動へと作り手を駆り立てる。

日本の工芸品は、華美な装飾や権威の象徴としてではなく、その多くが日常生活に根ざした「生活必需品」として誕生し、発展してきたという歴史を持つ。大正時代に柳宗悦らが提唱した「民芸思想」は、こうした「民衆の中から湧きだす工芸」に宿る「用の美」を再発見し、その価値を高く評価した。ここでいう「用の美」とは、単に装飾的な美しさではなく、使い込まれることで真価を発揮する道具としての美しさを指し、それが日常の生活を豊かにするという価値観である。

このような価値観は、伝統工芸品の価格を抑える文化的な要因として機能している。消費者は工芸品を「日常的に手に入る、質実剛健な道具」として認識しており、その価値を過小評価する傾向がある。これは、製品の価値が「希少性」や「アート性」ではなく、「実用性」に基づいているためである。つまり、伝統工芸品の価格の低さは、製品の内在的価値が低いことを意味するのではなく、その製品が国内の文化に深く根ざし、「日常の道具」として広く普及していることの証であると捉えることができる。価格は製品が置かれている文化的コンテキストに大きく左右されるため、製品自体の本質的な価値と必ずしも一致しないのである。

日本のセイコーブティックを訪れる価値

セイコーの腕時計の真価は、写真や動画では決して伝えきれない、光と影の繊細な相互作用にある。セイコーの腕時計の価値を体感するには、日本にあるセイコーショップ、中でも最上級の体験を提供するセイコーブティックを訪問することをお勧めする。筆者が住む関西地域(大阪・京都)に3つのセイコーブティックが立地されている。最近、九州の博多にも新たな店舗が出来たため、海外から来訪する利便性も増している。

日本のセイコーブティックは、単なる腕時計の販売拠点という機能的な役割を遥かに超える存在である。それは、セイコーが140年以上にわたり培ってきたモノづくりの哲学と、独自の美意識が融合した、他に類を見ない体験を提供する空間である。高級時計の購入は、時に大きな決断となる。その決断を後押しするのは、単なる製品スペックや価格ではなく、その製品に込められた物語や、それを生み出す背景への深い理解である。日本のセイコーブティックは、この深い理解と共感を生み出すための、戦略的な接点として機能しているのである。

日本オリジナルモデルの存在

海外の時計コレクターにとって、日本国内市場向けに開発された「JDM(Japan Domestic Market)」モデルは、その希少性とユニークなデザインから、特別な価値を持つ存在である。セイコーは、このJDMモデルを通じて、「Made in Japan」の品質を超え、「Only in Japan」という戦略的な希少性を創出している。日付ホイールの漢字表記など、JDMモデルにしかない細かな特徴も、その特別性を際立たせ、日本の旅の記念品として、かけがえのない意味を持つことになる。このように、日本のセイコーブティックは、他国では決して手に入らない特別なモデルを求め、世界中のコレクターが訪れる「巡礼地」としての地位を確立しているのである。

ブティックが担う文化拠点としての役割

日本のセイコーブティックを訪れることは、単に製品を手に入れることではなく、日本のモノづくりの文化そのものに触れることを意味する。セイコーは、自社の腕時計に「日本の美意識をしなやかに纏う」というコンセプトを掲げ、有田焼や草木染めといった伝統文化を取り入れている。ブティックは、このデザインに込められた物語や、その背景にある日本の審美性を伝える窓口としての役割を担っている。

また、提供された情報には、工房やミュージアムの体験談が含まれており、人々が時計を通して「時間の大切さ」や「日本の歴史」を感じている様子が描かれている。工房の職人が「どうすれば同じ仕上がりのものを100個作れるか」を常に考えているように、セイコーの時計には、製品の品質を絶え間なく追求する真摯な姿勢が宿っている。

ブティックは、この職人技のショーケースであり、製品の背景にある文化を視覚的、感性的に伝えることで、顧客のブランドに対する深い理解と敬意を育んでいる。日本のセイコーブティックは、製品販売の場を超え、日本の伝統と革新が共存する「文化を語る媒体」として、グローバルな役割を果たしているのである。

欧州の時計とは違う価値観を身に纏う

日本の時計を身につけることは、単に時間を確認する行為や、スイスやドイツの時計が持つ伝統的な高級品を代替すること以上の深い意味を帯びている。これらのブランドが体現するのは、欧米の時計文化が育んできた「伝統」や「高級品としてのステータス」とは一線を画す、独自の価値観のパラダイムである。このパラダイムは、徹底した技術的精密性、実用性への飽くなき追求、そして日本の自然や美意識に深く根差した控えめなデザイン哲学を中核としている。

日本の時計メーカーは、アジア市場で強力な存在感を示している。セイコーは、台湾、タイ、インドネシアといったアジア圏で大々的な広告キャンペーンを展開し、アジア太平洋地域向けの限定モデルを投入するなど、その文化的・地理的親和性を利用して、ブランドの注目度を一気に高めている。京都にアジア最大級の旗艦ブティックをオープンしたのもこの戦略の一環であり、日本の伝統文化の中心地から、非欧米市場全体へのブランドの魅力を発信しようとする狙いがうかがえる。

また、中東市場においても、セイコーは存在感を強めている。ドバイ、バーレーン、ヨルダンといった地域にサービスネットワークを構築し、高級紳士誌『Esquire Middle East』に頻繁に取り上げられるなど、意識的に現地の富裕層にアピールしている。これは、伝統的にスイス高級時計の牙城であった地域で、日本の時計が徐々に受け入れられていることを示している。

この記事を通じて、日本の時計に魅力を感じていただけたなら、ぜひ一度『セイコー プレザージュ クラフツマンシップシリーズ』を手に取ってみることをお勧めしたい。

コメント