一本目の時計はロレックス。さて、二本目は?

一本目の高級腕時計、それがロレックスや他の著名な欧州ブランドであることは、多くの時計愛好家にとって自然な流れと言える。それは単なる時間を告げる道具ではなく、成功の証であり、揺るぎない品質と歴史が凝縮された、まさに世界に通用するステータスシンボルである。

しかし、時計収集という旅は、そこで終わりではない。むしろ、それは序章に過ぎないのである。二本目の腕時計を選ぶとき、その選択はより個人的な探求へと姿を変える。それは単なるブランドの権威を求めるのではなく、自らの知見と趣味を深く掘り下げ、真の時計愛好家としての道を歩み始めることの象徴である。

この旅において、欧州とは異なる、しかし欧州と同等かそれ以上の美意識と技術力を誇る日本の高級時計は、最も魅力的で価値ある目的地となる。日本の時計は、欧州の高級時計が持つブランドとは異なる、独自の価値観を提供する。それは、静かで控えめなエレガンス、細部に宿る完璧なまでの美、そして伝統と革新が融合した独自の哲学である。もし一本目のロレックスが普遍的なツールとしての美を体現しているならば、日本の時計は「ツールとして機能する芸術作品」としての価値を提示する。コレクションに日本製の時計を加えることは、単に新たなピースを手に入れること以上の意味を持つ。それは、時計の歴史と文化の全体像を深く理解し、その旅をさらに豊かにする洗練された一歩となる。

哲学の対峙:スイス対日本

時計製造の世界には、スイスと日本という二つの巨人が存在し、それぞれが異なる哲学と歴史的背景から発展してきた。この哲学の違いを理解することは、日本製の時計がなぜ欧州製の時計と異なる魅力を放つのかを解き明かす鍵となる。

スイスの時計製造、すなわち「オートオルロジュリー(高級時計製造)」の伝統は、何世紀にもわたる職人ギルドの仕組みに深く根ざしている。そこでは、ムーブメント製造、ケース製造、文字盤製造など、各工程を専門の企業が分業し、それらが共同で一つの傑作を作り上げるというエコシステムが形成されてきた。このアプローチは、各分野の専門家がそれぞれの技術を極めることを可能にし、結果として「スイス製」というラベルは、比類なき品質と威信の象徴となった。その価値は、複雑な機械式ムーブメントと、熟練した職人技によって生み出される芸術性に集約されている。

一方、日本の時計製造は「モノづくり」と「改善(カイゼン)」という哲学に基づいて発展してきた。これは、自給自足の「マニュファクチュール」モデルを重んじる考え方で、ブランドが時計の心臓部であるムーブメントから、外装、そして時には水晶の育成や合金の製造まで、生産の全工程を自社内で完結させることを目指している。この自立的な姿勢は、他社に依存することなく絶え間ない革新を追求する原動力となり、細部への偏執的なまでのこだわりを育む土壌となった。

この二つの哲学の対峙が最も劇的に表れたのが、1970年代に世界を揺るがした「クオーツ革命」である。1969年、セイコーは世界初の市販クオーツ腕時計「アストロン」を発表した。この技術は、従来の機械式時計よりもはるかに正確で、しかも安価に製造できるという、時計産業のあり方を根本から変えるものであった。スイスの時計業界は、この新しい技術を伝統への脅威とみなし、受け入れを躊躇した。その結果、多くの工房が閉鎖に追い込まれ、数万人の職人が職を失うという「クオーツショック」が起こった。

しかし、この危機はスイスにとって再起のきっかけともなった。クオーツ技術を軽視していたスイスは、業界再編を通じてスウォッチ・グループを設立し、安価なクオーツ時計を大量生産することで資金を確保し、その利益を伝統的な高級機械式時計の復興に充てるという戦略を採った。これにより、スイスは今日のような、安価なクオーツ市場と超高級機械式市場という二極化した戦略を確立した。

対照的に、日本はクオーツを「危機」ではなく「革命」と捉えた。自社の垂直統合型マニュファクチュール体制と、絶え間ない改善を旨とする哲学により、クオーツ技術を完璧なものへと昇華させ、時計製造の新しい基準を打ち立てた。この歴史的な分岐点は、単なる技術的な優劣の話ではない。それは、伝統を守るために新技術を一時的に拒絶したスイスの慎重さと、未来を見据えてイノベーションを追求し、自らのアイデンティティを再定義した日本の先見性の違いを物語っている。この背景を理解することで、日本の時計が提供する価値が、単なる代替品ではなく、時計製造という芸術の全く異なる側面を追求した結果であることが明らかである。

グランドセイコー:静かなる完璧主義

欧州の高級時計がその存在感を力強く主張する一方で、グランドセイコーは、静かで控えめな美意識をもって、真の時計愛好家に語りかける。その洗練された佇まいは「ステールス・ウェルス(ひそやかな富)」と称され、時計の深い知識を持つ者だけがその真価を理解することができる。

研ぎ澄まされた美:ザラツ研磨

グランドセイコーの哲学は、ケースの仕上げに最も顕著に現れている。その要となるのが、熟練の職人が手作業で行う「ザラツ研磨」である。この技術は、高速で回転する金属製のディスクに研磨シートを装着し、部品を押し当てることで、歪みのない完璧な鏡面を作り出す。この研磨は、わずかな力の加減や角度の違いで仕上がりが大きく左右されるため、何ヶ月もの訓練を積んだ職人による、極めて高度な集中力と熟練の技が要求される。

この研磨技術は、単なる表面仕上げ以上の意味を持つ。それは、日本の伝統的な美意識である「光と影の調和」を体現するものである。歪みのない鏡面は、光を完璧に反射し、わずかな角度の変化でもケースの表情を劇的に変化させる。この光と影の織りなす繊細な表現は、日本の障子や襖に見られる、シンプルながらも無限の表情を持つ美に通じる。この「光と影」の哲学は、グランドセイコーのデザイン文法「セイコースタイル」の根幹を成しており、この精緻な仕上げは、ロレックスのサブマリーナーと比較しても、光の捉え方においてより深い輝きを放つと評されることがある。

独創的なムーブメント

グランドセイコーは、伝統を重んじつつも、既存の枠組みにとらわれない独創的なムーブメントを開発することで、時計界に新たな基準を提示してきた。

- スプリングドライブ:グランドセイコーの最も革新的な功績の一つが、このハイブリッドムーブメントである。これは、機械式時計のトルクを動力源としつつ、クオーツ水晶振動子の精度で時間を制御するという、全く新しい方式を採用している。これにより、機械式時計では到達不可能な高精度を実現すると同時に、秒針はまるで時そのものが流れるかのように、音もなく、完全に滑らかに滑るように動く。これは、どのスイスブランドにも見られない、グランドセイコー独自の技術である。

- Hi-Beat 36000:また、グランドセイコーは、伝統的な機械式ムーブメントの性能も極限まで高めている。毎時36,000振動というハイビートは、標準的な機械式ムーブメント(28,800 vph)を大きく上回り、より高い精度を実現する。通常、振動数が高まるとパワーリザーブが犠牲になるが、グランドセイコーのHi-Beatムーブメントは、最大80時間という実用的な持続時間を両立させている。これは、伝統的な時計製造技術に対する日本のエンジニアリングの飽くなき挑戦を象徴している。

芸術的な文字盤

グランドセイコーは、文字盤を単なる文字やインデックスの配置場所ではなく、一つの芸術作品へと昇華させている。その多くは、工房がある日本の自然や季節の風景からインスピレーションを得ており、それぞれの文字盤が深い物語を語る。

「雪白」:最も有名な文字盤の一つで、信州の山々に降り積もったばかりの新雪を再現している。その繊細で不均一なテクスチャは、銀メッキを1ミクロン単位で精密に施すことで実現されており、光の加減で表情を変える様子は息をのむ美しさである。

「白樺」:岩手県の雫石にある工房の近くに広がる白樺の森にインスピレーションを得ている。深く有機的な溝は、光を受けるたびに木肌のダイナミックな表情を映し出し、見る者を森の中にいるかのような感覚に誘う。

ロレックス所有者から見たグランドセイコー:率直な比較

グランドセイコーの「弱点」と見なされがちな要素は、実はその哲学の必然的な帰結であることがわかる。例えば、ザラツ研磨によって生み出される完璧な鏡面は、その芸術性ゆえに、ロレックスの堅牢な仕上げに比べて傷が目立ちやすいかもしれない。しかし、これは品質の欠如ではなく、職人技による美的選択の結果なのである。また、リセール価格がロレックスほど高くないという事実は、オーナーに時計を資産としてではなく、日々の生活を彩る芸術品として心から楽しむ自由を与える。グランドセイコーは、着用者がその時計を愛し、純粋に楽しむことを奨励しているのであろう。

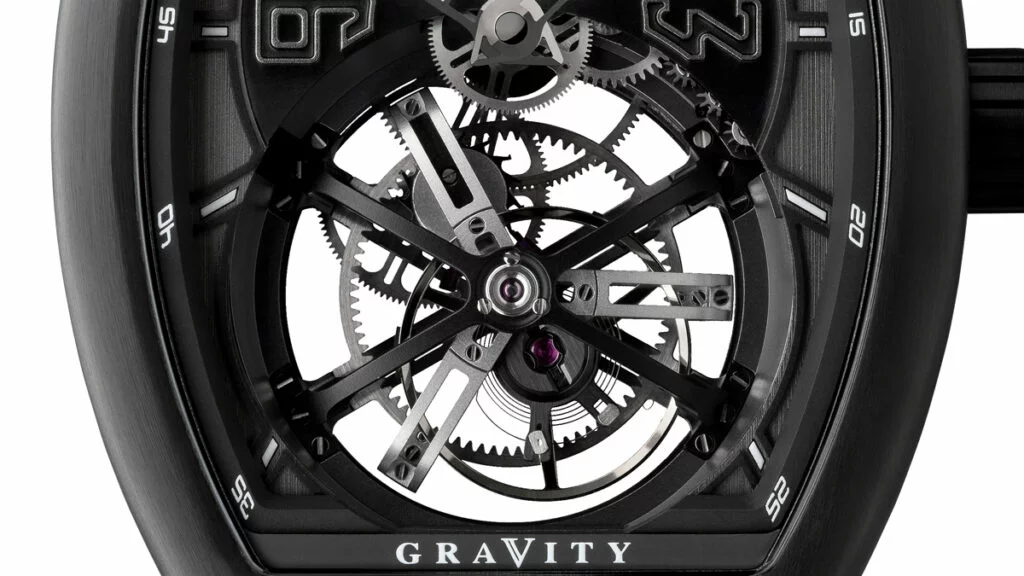

ザ・シチズン:未来への挑戦と究極の精度

欧州の機械式時計が、伝統的な技術の粋を極めることで精度を追求する一方で、ザ・シチズンは全く異なるアプローチで「究極の精度」に挑み続けている。その哲学は「Challenging the Future(未来に挑戦する)」と名付けられ、時計の本質である「正確な時を刻むこと」を、最新の技術によって再定義することにある。

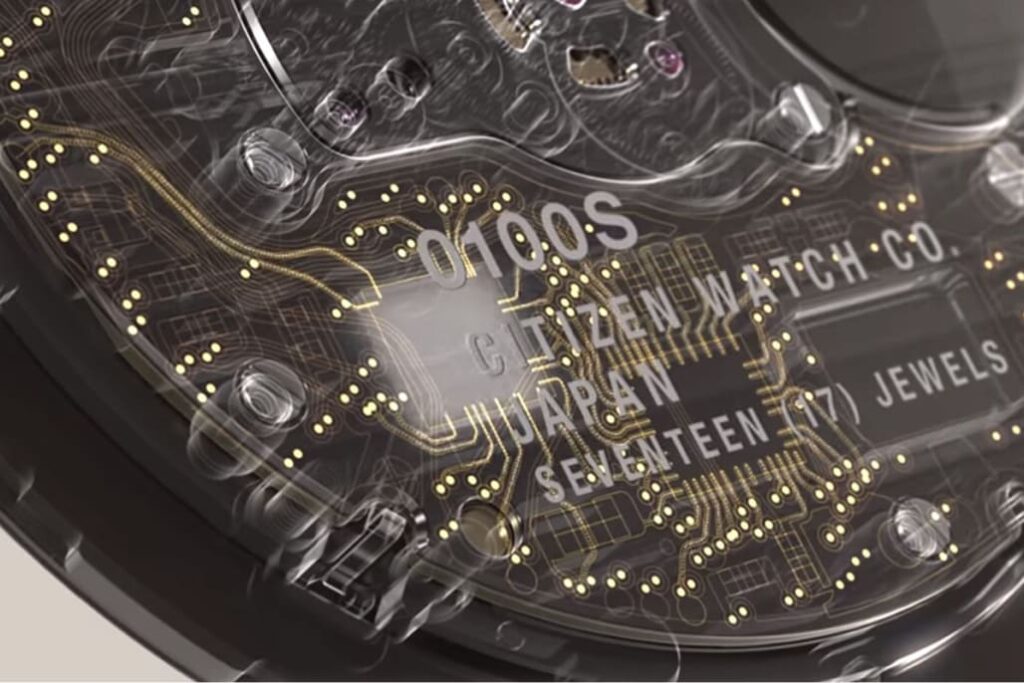

「年差±1秒」の奇跡:Caliber 0100

ザ・シチズンの技術力の頂点を示すのが、光発電エコ・ドライブムーブメント「Caliber 0100」である。このムーブメントは、年差±1秒という驚異的な精度を誇る。これは、あらゆる機械式時計が到達できないレベルの精度であり、クオーツ革命の精神を現代に受け継ぐ、未来志向の答えと言えよう。

この信じられないほどの精度は、いくつかの革新的な技術によって支えられている。まず、一般的なクオーツ時計が採用する音叉型水晶振動子の約256倍にあたる、8.4メガヘルツで振動するATカット型水晶振動子を使用している。さらに、水晶振動子の精度に最も影響を与える温度変化を補正するため、時計内部の温度を1日に1,440回、1分ごとに測定・補正する機能が搭載されている。これにより、季節や環境の温度変化に左右されることなく、常に高精度を維持できるのである。

エコ・ドライブ:究極の利便性

ザ・シチズンに搭載される「エコ・ドライブ」は、ロレックスのような機械式時計とは異なる、究極の利便性を提供する。この技術は、太陽光や室内照明など、あらゆる光を電気エネルギーに変換し、時計を駆動させる。一度フル充電すれば、モデルによっては数ヶ月から7年間も動き続けるため、定期的な電池交換は不要である。これは、複数の時計を所有するコレクターにとって大きなメリットとなる。頻繁に着用しない機械式時計は、数日放置すると止まってしまい、再度時間を合わせる手間がかかるが、エコ・ドライブは「放っておいても動き続ける」という、究極の「セット&フォーゲット」な体験を提供する。

伝統とテクノロジーの融合

ザ・シチズンは、その最先端技術に、日本の伝統工芸を融合させることで、独自の美学を創り出している。例えば、一部のモデルには、手漉きの「土佐和紙」が文字盤に採用されている。和紙の繊細なテクスチャと、その下に隠された光発電セルが、古来の芸術と現代のテクノロジーを融合させ、独自の静謐な美しさを生み出している。これは、時計を単なる精密機器としてではなく、日本の文化と技術の粋を凝縮した作品として捉えるザ・シチズンの姿勢を物語っている。

ザ・シチズンは、機械式時計が追求する「伝統的な完璧さ」とは全く異なる次元の「技術的な完璧さ」を追求している。これは、クオーツ革命の始まりから続く、日本の時計製造の根底にある「精度の飽くなき追求」の現代的な表現である。ロレックスが証明する「堅牢さ」や「信頼性」といった価値に加え、ザ・シチズンは「究極の精度」と「環境への配慮」という新しい価値をコレクションにもたらす。

セイコー プレザージュ クラフツマンシップ:身につける「工芸」

セイコー プレザージュ クラフツマンシップは、日本の伝統工芸を、手の届く価格で腕時計という形で世界に発信する役割を担っている。これは、日本の美意識である「用の美」を追求した「工芸」という概念を、現代の生活に溶け込ませる試みである。プレザージュの「クラフツマンシップ・シリーズ」は、欧州の時計が持つ普遍的なラグジュアリーとは異なる、文化的・芸術的な深みをコレクションに加える。

匠の技:有田焼の文字盤

プレザージュの最も印象的な文字盤の一つに、400年以上の歴史を持つ「有田焼」の文字盤がある。この文字盤は、有田の老舗窯元である橋口博之氏とセイコーのエンジニアが協力して制作している。時計の文字盤として使用するため、通常の有田焼よりも4倍以上の硬度を持つ新しい素材を開発し、その耐久性を確保している。

特に「無釉有田焼」のモデルは、独特の魅力を放つ。光沢のある釉薬をかけないことで、素材本来の柔らかな質感と温かみのある白色が強調され、文字盤に施された立体的なテクスチャが光によって繊細に浮かび上がる。これは、釉薬の光沢がデザインを平坦化させてしまうことを避けるための、意図的な美的選択である。プレザージュの有田焼文字盤は、古来の伝統技術を現代的なプロダクトに応用することで、その技法が失われることなく次世代へと受け継がれることを目指している。時計を所有することは、日本の伝統文化を支援し、その存続に貢献することにも繋がるのである。

深遠なる輝き:漆文字盤

もう一つの卓越した例が、日本の伝統的な漆を用いた文字盤である。これは、石川県金沢を拠点とする漆芸家の田村一舟氏の監修のもと、職人が何十回も漆を塗り重ね、研磨を繰り返して作り上げている。漆は、時間とともに色が深まり、独特の光沢を増していくという特性を持ち、まさに「生きている芸術品」と言えよう。

この手作業の工程は、一つとして全く同じ文字盤は存在しないことを意味する。色合いや微細な歪みは、職人の手の動きや自然素材の個性を反映しており、それらが個々の時計に唯一無二の物語を与える。漆は、その耐久性や抗菌・防腐性から、古来より重要な物を守るための素材として使われてきた。時計の文字盤に漆を使うことは、単に美しいだけでなく、時を超えて大切なものを守るという、深い文化的意味合いを持っているのであろう。

セイコー プレザージュ クラフツマンシップは、ロレックスが提供する「普遍的な価値」とは異なる「文化的・個人的な価値」を提供する。それは、数百年の歴史を持つ日本の職人技が、現代の時計という形で身近なものになったという、他にはない物語を宿している。驚くほど手頃な価格帯で、この深い芸術性に触れることができるプレザージュは、コレクションの幅を広げ、新たな視点を与えてくれる完璧な選択肢である。

▼「セイコー プレザージュ クラフツマンシップ」シリーズについてもっと知りたい方はこちら

日本の伝統工芸を織り込んだ高級時計「セイコー プレザージュ クラフツマンシップ」はグランドセイコーと並ぶ日本のモノづくりの最高傑作である | Japanese Luxury Watches

結論:欧州の時計を補完する完璧なコレクションの形成

欧州の高級時計、特にロレックスを一本目の時計として選んだ方にとって、日本の時計は単なる代替品ではない。それは、彼らが既に手にしているコレクションをより豊かにし、時計に対する深い理解を証明する、洗練された「次のステップ」である。

ロレックスが「堅牢性」や「普遍的なステータス」といった価値を体現しているのに対し、日本が誇るグランドセイコー、ザ・シチズン、そしてセイコー プレザージュ クラフツマンシップは、それぞれ異なる、しかし深く補完し合う価値を提供する。

- グランドセイコー:その静かで完璧な仕上げと独創的なムーブメントは、「ツール」としてのロレックスに対し、「芸術品」としての美しさを加える。高いリセール価値にとらわれることなく、純粋に時計を身につけ、細部まで楽しむという、新たな時計の楽しみ方を示してくれる。

- ザ・シチズン:ロレックスが過去から受け継がれた機械的な完璧さを追求するのに対し、ザ・シチズンは「年差±1秒」という、機械式時計では到達不可能な精度と、未来志向の利便性を提示する。これは、コレクションに「技術革新の最先端」という全く新しい次元を付け加えるものである。

- セイコー プレザージュ クラフツマンシップ:ロレックスが持つ量産的なラグジュアリーとは異なり、プレザージュは日本の伝統工芸というユニークな文化的ストーリーを、驚くほど身近な形で提供する。これは、時計収集が単なるブランドの記号集めではなく、世界中の職人技や文化遺産に触れる旅であることを教えてくれる。

真に洗練された時計コレクションは、一つのブランドや哲学に固執するのではなく、多様な時計の美学、技術、そして物語を尊重することで完成される。日本の時計を選ぶことは、時計の愛好家が「ステータス」から「真の鑑識眼」へと進化を遂げたことの、最も雄弁な証拠となるであろう。それは、彼らが既に所有しているロレックスの輝きを、より一層引き立てる、完璧な「二本目の選択」なのである。

コメント